特定非営利活動法人地球市民の会主催「防災×ネットワーク~食べて、語って、学ぼう!~」のご案内

休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、特定非営利活動法人地球市民の会主催「防災×ネットワーク~食べて、語って、学ぼう!~」を紹介します。 防災×ネットワーク~食べて、語って、学ぼう!~ 私たちは、地域で日本人も外国人も隔てなく安心して暮らすことができ、平時にも有事にも互いに助け合うことのできる地域社会づくりを目指しています。そのような社会を実現するために、私たちが一体何を考えているのか?!をまず知ってもらうための説明会を開催します! 佐賀市での第一回目の説明会は交流会と同時開催いたします。(県内他エリアでも随時開催していきますので今回参加できなくても大丈夫!...

特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために、他共催「第22回日本うつ病学会総会 共催シンポジウム」のご案内

休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、特定非営利活動法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために、他共催「第22回日本うつ病学会総会 共催シンポジウム」を紹介します。 第22回日本うつ病学会総会 共催シンポジウム 第22回日本うつ病学会総会にて、共催シンポジウムを行います。ご興味のある方はぜひお立ち寄りください。 【イベント情報】

公益財団法人パブリックリソース財団主催「様々な困難を抱えて困窮する女性の経済的自立支援事業『若年女性の包括的支援の実践から見えた、持続可能な支援モデルとは~支援の糸をつむぐ、縦と横が重なる地域へ~』」のご案内

休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、公益財団法人パブリックリソース財団主催「様々な困難を抱えて困窮する女性の経済的自立支援事業『若年女性の包括的支援の実践から見えた、持続可能な支援モデルとは~支援の糸をつむぐ、縦と横が重なる地域へ~』」を紹介します。 様々な困難を抱えて困窮する女性の経済的自立支援事業「若年女性の包括的支援の実践から見えた、持続可能な支援モデルとは~支援の糸をつむぐ、縦と横が重なる地域へ~」 休眠預金活用事業「様々な困難を抱えて困窮する女性の経済的自立支援事業」に関する行政と民間の協同モデル例や、政策として、または民間として取り組むべき事例...

「尊厳を守る食支援を多様な連携で支える沖縄を目指して~誰もがフードセーフティーネットにアクセスできる社会とは~」を発行|公益財団法人みらいファンド沖縄|成果物レポート

休眠預金活用事業の成果物として資金分配団体や実行団体で作成された報告書等をご紹介する「成果物レポート」。今回は、資金分配団体 公益財団法人みらいファンド沖縄が発行したレポート『尊厳を守る食支援を多様な連携で支える沖縄を目指して~誰もがフードセーフティーネットにアクセスできる社会とは~』を紹介します。 尊厳を守る食支援を多様な連携で支える沖縄を目指して~誰もがフードセーフティーネットにアクセスできる社会とは~ この白書は、物価・原油価格の高騰によりコロナ禍よりも生活に余裕のない世帯が増えていることに対し、食支援が必要な世帯がどのくらいあり、地域や行政のサポートの仕組みのあり方などの実態を共有し、...

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブういず主催「ロジハブ学習会inちば」のご案内

休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブういず主催「ロジハブ学習会inちば」を紹介します。 ロジハブ学習会inちば 地域食堂、こども食堂、「食」のある居場所、会食会、配食など、地域の食支援活動を応援する寄付食品の流通ネットワークづくりに向けて、県や市町村を越える流通の役割と寄付された食品のトレーサビリティを確保する仕組みを学びます。ご興味のある方はぜひご参加ください。 【イベント情報】

NPO法人青少年自立支援センター、公益財団法人日本国際交流センター共催「初めて外国ルーツ当事者と出会う支援者に知ってほしい―外国ルーツ支援・基本のき― 」のご案内

休眠預金活用事業に係るイベント・セミナー等をご案内するページです。今回は、NPO法人青少年自立支援センター、公益財団法人日本国際交流センター共催「初めて外国ルーツ当事者と出会う支援者に知ってほしい―外国ルーツ支援・基本のき― 」を紹介します。 初めて外国ルーツ当事者と出会う支援者に知ってほしい―外国ルーツ支援・基本のき― 近年、在留外国人が増加しているのはご存じですか?生活の中で外国ルーツの方を目にする機会も増えているのではないでしょうか。もしかしたら既に皆様の支援現場にも外国籍、外国ルーツの方々がつながり始めているかもしれません。その際、どのように対応したらよいのだろうと悩むことはありませ...

助け合いの力で広がる支援の輪。地域全体で取り組むフードバンクふじさわの活動

フードバンク活動とは、品質には問題がないのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどで流通に出すことができない食品を企業などが寄贈し、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する取り組みのことです。生活困窮者への支援とともに食品ロス削減にもつながる活動として、ここ数年で注目が高まっています。今回は、2023年度緊急枠に採択された「フードバンクふじさわ等冷凍食品物流・保管機能の強化支援事業」の実行団体「認定NPO法人ぐるーぷ藤」をはじめとする関連団体・組織の方々に集まっていただき、これまでの取り組みや今後の展望について伺いました。 コロナ禍での困窮者支援に立ち上がった、地域福祉の草の根活動メンバ...

「認知症と共生する これからの地域づくり白書~わたしが認知症になっても、自分らしく生き続ける社会を目指して~」を発行|公益財団法人みらいファンド沖縄|成果物レポート

休眠預金活用事業の成果物として資金分配団体や実行団体で作成された報告書等をご紹介する「成果物レポート」。今回は、資金分配団体 公益財団法人みらいファンド沖縄が発行したレポート『「認知症と共生する これからの地域づくり白書」わたしが認知症になっても、自分らしく生き続ける社会を目指して』を紹介します。 認知症と共生する これからの地域づくり白書~わたしが認知症になっても、自分らしく生き続ける社会を目指して~ 我が国では、65歳以上の10人に約1人が認知症、3人に約1人が認知機能に関わる症状があると推定されています。この白書は認知症の方々に対して「地域」でできることを、当事者の「外出支援」と「居場所...

『「With」事業報告書2022.3-2025.2』を発行|宝塚NPOセンター|成果物レポート

休眠預金活用事業の成果物として資金分配団体や実行団体で作成された報告書等をご紹介する「成果物レポート」。今回は、実行団体 宝塚NPOセンター作成したレポート『「With」事業報告書2022.3-2025.2』を紹介します。 「With」事業報告書2022.3-2025.2 認定NPO法人宝塚NPOセンター(兵庫県宝塚市)は、一般社団法人 全国古民家再生協会(東京都千代田区)の2021年度「空き家・古民家を活用した母子家庭向けハウス設立事業」で実行団体として「孤立孤独/生活苦を抱える若者への緊急支援事業」事業を実施しました。 宝塚市内在住、あるいは宝塚市に転居を希望する“非正規雇用で働く母親とそ...

休眠預金活用事業紹介|活動報告セミナー第二弾『全国の母子ハウスネットワークを活用した伴走自立支援プログラム~住まいと心と就労の伴走支援~』|成果報告会

2025年4月17日に開催された公益財団法人 パブリックリソース財団主催『全国の母子ハウスネットワークを活用した伴走自立支援プログラム ~住まいと心と就労の伴走支援~』の動画をご紹介します。女性の経済的困窮は非正規雇用の多さや高齢女性の貧困率の高さに加え、コロナ禍による失業やDV被害の影響で深刻化しています。2024年4月施行の新法では行政と民間の連携が謳われていますが、本事業ではそのモデルとなる取り組みとして、緊急期から自立までを支える包括的支援プログラムを紹介しています。 第2回となる今回のセミナーでは、住まいを起点とした母子の自立支援について、子ども家庭庁による基調講演、実行団体「NPO...

休眠預金活用事業紹介|「社会的困難者を支えるローカルアクション」|HUN成果報告会

公益財団法人 南砺幸せ未来基金主催『2021年度 通常枠「社会的困難者を支えるローカルアクション」HUN成果報告会』の動画をご紹介します。公益財団法人 南砺幸せ未来基金・公益財団法人 東近江三方よし基金・うんなんコミュニティ財団の3団体が資金分配団体としてコンソーシアムを組み、12の実行団体と共に伴走した成果報告の動画をご紹介します。

世界でも日本でも、当事者に伴走する。「取り残されている問題」に挑むアクセプト・インターナショナルの支援

コロナ禍による入国規制の解除後、日本で難民認定を申請する外国人が増えています。申請中で在留資格のない外国人は就労できず、公的支援も受けられないため、生活が困窮し、精神的にも追い詰められる傾向にあります。こうした難民認定申請者や非正規滞在者を支援するため、2023年度の休眠預金活用事業(緊急支援枠、資金分配団体:NPO法人青少年自立援助センター)による緊急人道支援を行っているのがNPO法人アクセプト・インターナショナルです。同団体は国内外で紛争や人道危機、社会的排除などの問題解決に取り組んでいます。今回は、団体の活動やその背景などについて、代表理事の永井陽右さん、国内事業局 局長の吉野京子さんを...

休眠預金活用事業|外国人と共に暮らし支え合う地域社会の形成事業1~3|認定特定非営利活動法人 日本都市計画家協会(JSURP)

ー認定特定非営利活動法人 日本都市計画家協会(JSURP)主催ー■2022年1月29日に開催されました『外国人と共に暮らし支え合う地域社会の形成~支え合いを豊かさにつなげるまちづくり~ 活動報告&交流セミナー〈前半・後半〉』■2022年11月4日に開催されました『外国人と共に暮らし支え合う地域社会形成2〜支え合いを豊かさにつなげるまちづくり〜事業説明会』■2023年12月2日に開催されました『外国人と共に支え合う地域社会形成2~支え合いを豊かさにつなげるまちづくり~交流会』■その他『外国人と共に支え合う地域社会形成2~支え合いを豊かさにつなげるまちづくり~実行団体の活動紹介』■2024年9月8...

『Consortium HUN 社会的困難者を支えるローカルアクション 事業報告書 2021ー2024年度』を発行|東近江・雲南・南砺 ローカルコミュニティファンド連合(HUN)

休眠預金活用事業の成果物として資金分配団体や実行団体で作成された報告書等をご紹介する「成果物レポート」。今回は、資金分配団体『公益財団法人南砺幸せ未来基金、公益財団法人東近江三方よし基金、公益財団法人うんなんコミュニティ財団 ローカルコミュニティファンド連合(以下、「HUN」)〈21年度通常枠〉』が作成したレポート『Consortium HUN 社会的困難者を支えるローカルアクション 事業報告書 2021ー2024年度』を紹介します。 Consortium HUN 社会的困難者を支えるローカルアクション 事業報告書 2021ー2024年度 公益財団法人南砺幸せ未来基金(富山県南砺市)は、公益財...

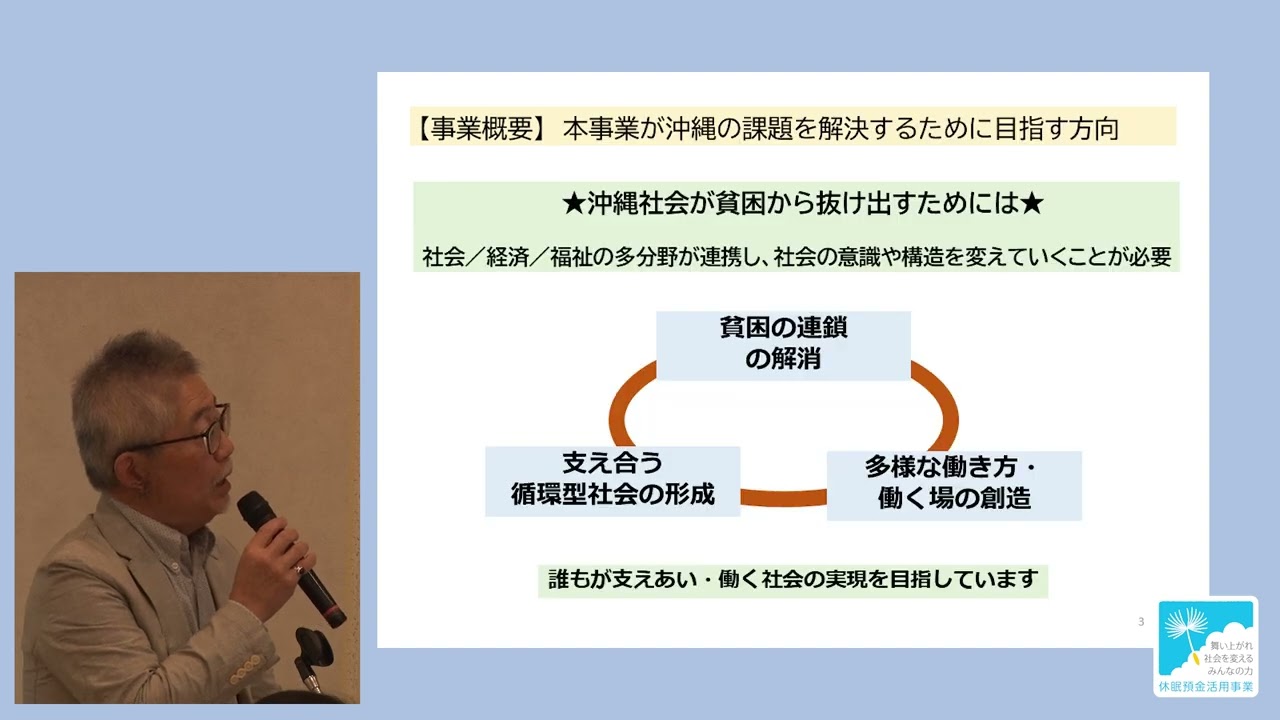

休眠預金活用事業|「沖縄版 誰もが支え合い・働く社会の実現事業」~子育て世帯等が生活困窮・就労困難な状況から抜け出す自立支援プロジェクト~|成果報告会

2025年2月11日に開催しました一般財団法人 南西地域産業活性化センター・公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会・認定特定非営利活動法人 日本都市計画家協会主催の『休眠預金活用事業|「沖縄版 誰もが支え合い・働く社会の実現事業」~子育て世帯等が生活困窮・就労困難な状況から抜け出す自立支援プロジェクト~|成果報告会』の動画をご紹介します。

休眠預金活用事業紹介|市民コミュニティ財団発 「認知症まちづくり」白書発行記念シンポジウム|沖縄認知症見守りコンソーシアム

2025年2月28日に開催されました沖縄認知症見守りコンソーシアム主催『市民コミュニティ財団発 「認知症まちづくり」白書発行記念シンポジウム』の動画をご紹介します。この3年間、休眠預金を活用し「認知症の方々も安心・安全な外出を担保できるまちづくり事業」を行いました。誰もが「自分らしく生きたい」と願う反面、認知症本人を起点に社会をとらえ直してみると、数多くのバリア(障壁)があることが分かり、これまでの活動成果や調査結果について白書という形でまとめました。 本シンポジウムでは、実行団体の成果と課題を振り返り、新たなみまもりの選択肢としてのミマモライド、居場所の役割について話し合い、また、これからの...

【事後評価】被災者の心の健康とコミュニティを守る事業|ふくしま百年基金[20年度通常枠]

事業完了にあたり、成果の取りまとめるために実施されるのが「事後評価」です。事後評価は、事業の結果を総括するとともに、取り組みを通じて得られた学びを今後に生かせるよう、提言や知見・教訓を整理するために行われます。今回は、2023年3月末に事業完了した2020年度通常枠【被災者の心の健康とコミュニティを守る事業|ふくしま百年基金[20年度通常枠]】の事後評価報告書をご紹介します。ぜひご覧ください。 事業概要等 事業概要などは、以下のページからご覧ください。 事後評価報告 事後評価報告書は、以下の外部リンクからご覧ください。 ・資金分配団体 ・実行団体 【事業基礎情報】

休眠預金活用事業紹介Movie|BlessU(ブレスユー)編

グラミン日本 2023年度休眠預金活用事業「デジタル・スキル研修&就労支援を通じたシングルマザーのエンパワーメントと地域格差の解消」に採択された実行団体BlessUの代表 中居知子さんのインタビュー動画をご紹介します。

休眠預金活用事業紹介Movie|キャリアマム編

グラミン日本 2023年度休眠預金活用事業「デジタル・スキル研修&就労支援を通じたシングルマザーのエンパワーメントと地域格差の解消」に採択された実行団体キャリアマムの代表 堤 香苗さんのインタビュー動画をご紹介します。

休眠預金活用事業紹介Movie|ウィズワークラボ編

グラミン日本 2023年度休眠預金活用事業「デジタル・スキル研修&就労支援を通じたシングルマザーのエンパワーメントと地域格差の解消」に採択された徳島の実行団体ウィズワークラボの代表 角 香里さんのインタビュー動画をご紹介します。

![【事後評価】被災者の心の健康とコミュニティを守る事業|ふくしま百年基金[20年度通常枠]](https://www.kyuplat.com/wp-content/uploads/2025/07/休プラ‗評価系のアイキャッチ①-1024x576.jpg)